汉代陶瓷

汉代陶瓷基本信息

| 中文名 | 汉代陶瓷 | 朝 代 | 汉代 |

|---|---|---|---|

| 类 型 | 陶瓷 | 种 类 | 4大类 |

汉代陶瓷灰陶

灰陶是汉代最主要的陶系,已普及到全国各地。汉代灰陶容器是继承商周以来的传统而进一步发展,在制作技术上达到更高的水平。一般都呈青灰色,火候均匀,烧成温度约在摄氏1000度以上,质地坚实。凡属圆形的容器,其坯胎多系轮制,形状规整,表面较光滑。除了随着陶轮的旋转而刻划的少许平行的弦纹及一些局部几何形划纹和印纹以外,基本上是素面的。西汉前期,少数容器如瓮、罐之类,偶尔还带有一些不甚明显的绳纹;西汉中期以后绳纹则基本上绝迹。有些灰陶器绘有彩色的花纹,称“彩绘陶”,其花纹的陶器烧成后才绘描的,易于脱落。这种“彩绘陶”只发现于墓葬中,不见于居住址,可见是专为随葬而作的。有些灰陶器表面涂漆,是模仿当时的漆器。战国时代流行的陶豆在西汉前期还偶有所见,但不久即消失。战国后期开始出现的陶钫,盛行于西汉,东汉时已不见。战国末年出现的造型奇特的“鸭蛋形壶”,流行于秦和西汉前期,西汉中期以后就极为少见。陶鼎和陶钟是汉代最常见的仿铜陶器,流行的时期甚长。其他容器如瓮、罐、盆、樽、盘、碗等,在整个汉代都大量存在,它们的形态随着年代的推移而演变。西汉前期少数带有绳纹的瓮、罐等尚有为圜底的,从西汉中期以后,除了三足器和圈足器以外,几乎所有的器物都为平底。还有一些日常用具如案、灯、熏炉及扑满之类,既非饮食器,亦非一般的贮藏器,为前代所少见或未见。

随着丧葬习俗的改变,汉代还盛行制作各种明器,种类甚多,数量很大,主要也属灰陶的系统。最初出现的是仓和灶,在秦代和西汉前期的墓中即有所见,但普遍流行则在西汉中期以后。其他如井、磨、猪圈、楼阁、碓房、农田和陂塘等模型,以及猪、羊、马、狗、鸡、鸭等动物偶像,自西汉中期以后,相继出现,到了东汉, 种类和数量均增多。在汉代,有大量各式各样的陶俑用于随葬。

汉代陶瓷硬陶

流行于长江以南,包括广东、广西、湖南、江西、福建、浙江及江苏南部等地区,用当地一种密度较大、粘性较强的粘土制成。与灰陶相比烧成温度更高,陶质更坚硬,故称硬陶。汉代的硬陶是继承华南地区自新石器时代后期以来的“几何印纹硬陶”的传统。一般圆形的容器,主要亦系轮制。器物表面往往拍印细密的方格纹,或刻划有波状纹、锯齿形纹,等等。器物的种类,多属瓮、罐、壶、盒、碗等容器。有些器物,如匏形壶、三足罐、四联罐或五联罐等,在形态上具有显著的地方性特色。

汉代陶瓷釉陶

汉代制陶业的一项新发明,是浓厚的棕黄色和绿色的釉陶。烧成温度约为摄氏 800度左右,内胎呈砖红色。釉药中含有多量的氧化铅,故称“铅釉”;由于主要流行于黄河流域和北方地区,所以也称“北方釉陶”。开始出现于西汉中期,先在陕西中部和河南流行,西汉后期,迅速普及到黄河流域和北方地区。东汉时,长江流域也有所见。棕黄色的釉陶出现较早,绿色的釉陶出现较晚,但东汉时后者大量流行,较前者更为普遍。器物种类有鼎、钟等仿铜容器,也有仓、灶、井、楼阁等模型及鸡、狗等动物偶象。由于陶质不坚,釉也易于脱落或变质,只存在于墓葬中而不见于居住址,可以认为是专供随葬用的。铅釉陶器在西汉中期突然出现,可能是由于汉通西域以后,受到西亚方面釉陶影响的关系。但也有人认为,虽然西亚的釉陶与汉代的铅釉陶同属低温烧成,但釉的成份不同,两者未必有关。南方各地的硬陶上有时有一层薄釉,或黄或绿,颜色都很浅,烧成温度甚高,是属于商周以来传统的青釉。西汉中后期至东汉前期,有一种附有双耳的陶瓶,胎壁呈紫褐色,甚坚硬,颈部和肩部施较厚的绿色釉,也属青釉系统。

汉代陶瓷青瓷

东汉后期,首先是在浙江省绍兴、上虞一带,开始出现了青瓷器。釉呈淡青色,质地和火候等都符合瓷器的标准。器形主要是广口、扁圆腹、平底的四系罐。同样的四系罐在安徽省亳县东汉末年的曹氏墓中亦有多量的发现,釉色光亮,质地纯净,说明当时青瓷器的制作技术已经相当成熟。青瓷的出现,是中国古代陶瓷史上的重要创新。

汉代陶瓷造价信息

汉代陶艺最高成就可以说是铅釉陶的生产。我国带釉陶器早在商周时期即有发现,但生产少。西汉宣帝以后,在关中、河南等地较多出现,东汉普及全国,数量大增,成为汉代一个非常重要的陶器品种。这种釉陶器,胎体是陶,釉是以铜和铁的氧化物作呈色剂,铅的氧化物作助熔剂的釉。铅釉陶烧成温度低,大多为 700℃,所以叫低温铅釉陶器。铅釉陶器的特点是:釉的熔融温度低,高温下粘度小,流动性较大可以比较均匀地覆盖在器物表面,冷却后的釉清澈透明,平整光滑,玻璃质较强,指数较高,光彩照人,有很高的装饰作用。由于烧成温度低,胎体不结实,釉中铅含量高,所以不大作食器,大多作装饰器和明器,汉代几乎全作明器,器形有:鼎、盒、壶、仓、灶、井、水碓、磨、楼阁、池塘等等。汉代铅陶的大量烧制成功,不仅是汉代陶器的一大成就和特点,开创我国低温釉陶大量生产之先河,而且对我国汉以后陶器生产影响深远,唐代的三彩陶,宋明的琉璃釉陶均从中发展而来。

两汉前后延续了近五百年,是中国历史上的一个重要时期;正是在两汉期间中国完成了从青铜时代向铁器时代的过渡,同时也完成了奴隶社会向封建社会的最终过渡。

从中国陶瓷发展史来说,两汉时期正值原始青瓷向成熟青瓷过渡的时期,至两晋时,原始瓷已基本遭淘汰而完成了历史性的转变。西周至汉早期制瓷业并无飞跃发展,恐与当时的社会背景有关:王公贵族风行使用精细的金银器或青铜制品,而一般劳苦大众则多用竹木器或陶器。到了汉代瓷业有很大的发展,当时东南一带窑场密布,陶车拉胚成型替代了泥条盘筑法,使瓷胚制做更加精细。釉料也有了大的改进,釉层明显加厚,光泽强,玻化好,胎釉结合紧密。经对浙江出土汉代瓷器标本的科学测试分析表明,当时瓷器胎体致密,透光性强,已呈完全烧结状态,显气孔及吸水率较原始瓷明显下降,抗弯曲强度已达710千克每平方厘米,接近或相当于现代瓷器的标准。现藏于浙江省上虞县文管所的一件东汉越窑青釉四系罐,直口、短颈、溜肩、鼓腹、平底,胎质灰白细腻,釉色青绿泽润,胎釉结合致密,已完全看不到任何原始青瓷的特征了。

汉代陶塑艺术风格的形成,与当时风行的美学思潮有关。汉代思想家认为“求美则不得美,不求美则美矣”,人应该到广阔的外部世界中去寻求美、占有美。这种美学思潮,不仅突出地表现了处在上升时期的汉代统治阶级力求占有和支配广大外部世界的热切渴望、坚毅信心和强大力量,而且使得包括陶塑在内的整个汉代艺术都注目于广阔的现实世界。因而从历史到现实的各种对象、各种事物、各种场景、各种生活,都为汉代艺术家所关注、所表现。在艺术表现形式上,汉代美学家蔑视“雕纤之文”,推崇一种博大崇高之美,用汉代思想家刘安的话讲就是“画者,谨毛而失貌”。只有抓住对象的本质特征,作粗轮廓勾划,才能体现和传达对象的内在精神,表现作者对客观生活的审美评价。这就是包括陶塑在内的汉代艺术,处处呈现出一种雄浑豪放气势的根本原因之一。

汉代陶塑既是中国古代陶器工艺发展的结晶,又是处于中国封建社会上升时期大气磅礴的汉代文化的产物。汉代陶塑由于扎根于现实主义土壤之中,注重反映社会生活,同时在艺术风格上追求简朴古拙、雄浑豪放而又充满活力的艺术格调,使得它不仅在陶器工艺发展的长河中,而且在中国整个艺术发展的洪流中,都闪烁着不朽的光辉。它既为后人研究汉代社会生活提供了丰富而真实的形象资料,又为中国传统雕塑、绘画和其他工艺的发展,开辟了无限广阔的道路。从这个意义上说,汉代陶塑不愧为中国古代艺术的瑰宝。

汉代陶瓷常见问题

-

汉代【陶制马头俑】古玩杂项陶瓷艺术品M 1300元 汉陶雕刻乐俑人物纹彩陶砖 &nbs...

-

您好,很高兴能够回答你的问题 汉代【陶制马头俑】古玩杂项陶瓷艺术品M ...

-

你好,汉代灰陶带彩出土量大,几乎每个墓都有七八件,多者可达十五,甚至三十件!所以并不值钱!除非是绿釉陶值钱。 希望能帮到你!

汉代是陶瓷艺术发展的一个重要时期。汉代艺术陶数量之多、种类之丰富,超过了以往。西汉的陶塑继承了秦代艺术风格,深沉雄大。西汉时较有特色的独立俑还有陕西咸阳杨家湾汉墓出土的彩绘指挥俑。这个俑像头扎围巾,下垂红色飘带,身穿红白相间的战袍,外披黑色甲衣,腰间系带,足蹬高筒靴。此俑以简洁、洗练的手法,鲜明的色彩,突出了指挥者的神气,十分动人。不过汉代最有特色的独立俑也许要数东汉时的说唱俑。四川成都出土的说唱俑,所塑的说书艺人眉飞色舞,五官舒展,上身袒露,鼓腹挺胸;左臂抱一鼓,右臂握棒指向前方;右足蜷曲,左足前伸。正如汉代傅毅《舞赋》中所说:“论其诗不如听其声,听其声不如察其形。” 东汉陶俑则以四川陶俑最为典型,造型生动活泼,手法简洁洗炼,具有浓厚的生活与时代气息,反映了当时的政治、经济、文化、军事、民族关系等社会生活的方方面面。四川汉代陶俑多为泥质红陶,火候较低,胎较粗松。

汉代是中国陶瓷历史上的一个重要转折点。所制器物的表面被广泛施釉,有学者认为是受罗马及欧洲人制造琉璃技术的影响,国为当时的人们与上述地区有着密切的贸易往来。汉代人重视墓葬,成为习俗,殉葬品力求丰富而精细,被称为“明器”,它与祭器之别在于它是专门供死者在阴间所用而非为生者用具。 陪葬品中除少量石质品、金属制品、木质漆器以外,被大量使用的为陶制品,因为这种材质可历千年而不腐败。除饮食所用的器皿外,大量摹拟生活场景,加以缩微,如陶制的楼阁、仓房、灶台、兽圈、车马、井台、奴仆等等,营造虚幻环境供死者享用。 明器当中的壶、尊、盆、罐之类器皿,一般都在素坯之外敷设一层粉彩,并不与胎体相融,稍摩擦便脱落;小型生活场景模型,外表都施加绿色低温铅釉,这种铅釉有毒性已被当时人们所知晓,所以在日常生活用品中并不使用。对陵墓的重视,使这一时期出现了一种特殊建材 “圹砖”。“圹”就是指墓穴,圹砖体积较大,内部为空心,外表饰有图案,可连续排列,也可独立成为画面。砖面图案是模具拓印而成的,这是后世陶瓷器表面印花工艺的雏形。

此外,在汉代陶器当中,瓦当的艺术成就也非常突出。汉代的陶瓷器,造型浑厚而饱满,许多器形模仿铜器造型。器物表面施釉烧成温度约在950度到1000度之间,为低温釉,所以今天所见到的汉器表面出现有细微碎纹。到汉代为止,我国北方使用的馒头窑已基本达到比较完善的地步。在南方,此时已出现比较成熟的龙窑,增大窑室的同时也缩短了烧成时间。

西汉

江苏仪征市刘集联营赵庄出土。高19.1、口径9.6厘米。灰白陶质。

器作字母口,浅腹,下腹斜折,倒置豆形足,盖顶中部凸起一棱柱,顶端立一鸟,作振翅欲飞状。

现藏江苏省仪征市博物馆。2100433B

汉代陶瓷文献

新一代的建筑卫生陶瓷——抗菌保洁陶瓷

新一代的建筑卫生陶瓷——抗菌保洁陶瓷

本文简要介绍了氧化钛(TiO2)光触媒的氧化或还原特性、银离子或铜离子的抗菌效果以及根据这些特性制成的抗菌保洁陶瓷。

汉代是距今2000多年的中国一个重要的历史时期。持续了400多年的汉代王朝与之前的秦代形成了中国独特的汉文化。在古代世界中,汉文化的形成无疑是一次思想的大爆炸,对当时社会以及世界还有之后社会的发展,乃至今日都有巨大的影响。主要表现在思想、工艺、科技等方面,尤其是思想,对其他事物的影响极为深远。思想的引导行为导致事物的发展方向趋向于人们的思想需求,从而产生了寄托思想、宣传思想、强化思想的事物。这也说明思想与实践在社会中是相互指导、相互影响的。

一、 秦汉时期主流思想背景及发展

中华文化源远流长、薪火相传。春秋战国时期,是中国古代政治思想发展的重要时期,在此时期内,出现了百家争鸣的学术胜景。而至西汉初期,社会动荡、经济衰弱、百废待兴。汉代的统治者吸取了秦亡的教训,推行休养生息的政策,采取了无为而治的黄老思想。西汉初年,社会经济再次焕发生机并迅速发展。而在汉武帝时期,为了进一步巩固君权、加强中央集权,董仲舒提出“天人同构”的哲学思想,开始将政治与儒家思想紧密结合,使儒家思想渗透到社会生活的每个角落,从而达到人们思想上的统一,并进一步加强了政治的统一。

在当时,汉朝之所以能够成为世界上最先进的文明大国和最强的帝国之一,与“罢黜百家、独尊儒术”的思想体系密不可分。为华夏民族两千年来的社会发展奠定了基础。

从上述来看,汉代新儒学思想适应了时代需求进行改革,其最重要的部分概括成为仁、义、礼、智、信几个字。由于自孔子开始推行的教育平民化、广泛化的“有教无类”政策,使平民百姓更容易学习接受儒家思想,奠定了基层阶级思想基础的广泛化。人民因学习儒家思想而更有礼节,最重要儒家思想赋予皇权的最高统治力即“君权神授”。从而在思想上完成社会阶级的统治,达到平衡的状态,适应当时社会生产力的社会大背景,影响了之后历代君王的政策,也对现代社会的人民思想有指导意义。

二、陶瓷在汉代的种类及发展变化

两汉前后延续了近五百年,是中国历史上一个重要的时期。正是在两汉期间中国完成了从青铜时代向铁器时代的过渡,工具上的飞跃促使生产力大幅提高,同时也完成了奴隶社会向封建社会的过渡,社会性质的晋级也说明社会物质文明、精神文明达到历史阶段性的顶点。

汉代时期的陶塑既为后人研究汉代社会生活提供了丰富而真实的形象资料,又为中国传统雕塑、绘画和其他工艺的发展,开辟了无限广阔的道路。从这个意义上说,汉代陶塑不愧为中国古代艺术的瑰宝。

釉陶是汉代对陶瓷工艺的杰出贡献,棕色或绿色的厚重釉体是铅釉陶瓷的一大特征。因烧制温度大致800度左右,胎内含铁,釉中含氧化铅较多,被称为“低温铅釉陶”。它的出现相比之前的陶瓷有很大的进步。釉的应用使陶瓷表面玻璃化,在高温状态生成一种类似玻璃质的材质,可以隔绝胎体与空气的接触,延缓器物的老化、风化,不容易脱落腐败。但是东汉时期出现大量铅釉陶瓷作为“明器”用于陪葬,质地不够坚硬,釉层容易脱落。

青瓷之所以叫瓷是为了区别之前出现的陶器。东汉后期,江浙一带出现青瓷,釉色淡青,成器密度高吸水率低,达到瓷器的标准。青瓷的出现是中国陶瓷历史上重要的转折点。由陶向瓷的转变不仅仅是材质上的进步,更是生产力、科技、人民智慧的共同进步。

汉代重墓葬形式,殉葬习俗的产生也刺激了陶瓷业的发展,“明器”在这个时代产生并迅速盛行。“明器”并非生者使用,是供给死者带到冥间使用的。这些往往寄托着生者对死者的美好祝愿,在有鬼神巫术祭祀的古老社会有着重要的地位。陶瓷千年不腐,造型装饰绘画浓缩死者生前的场景,营造出一个地下的世界。由于儒家思想对王权的神圣化宣传,对人民礼教的熏陶,更让人民深信等级观念,以及儒家思想提倡的以玉孝德、孝悌观念、慎终追远、忠义思想等。正因这些因素产生了“视死如归”的思想,从君王到人民都对厚葬有着更高的追求。秦汉时期君王兴建墓室的花费占国家总支出的三分之一左右,可见作为陪葬品的陶瓷拥有巨大的需求。生产力的发展也使得陶瓷的应用更加广泛,更多地进入到平常百姓家。所以也产生了很多具有地方特色、个人特色、迷信、宗教、神权等具有代表性的陶瓷器物。

三、代表性的陶瓷特点与时代思想呼应

汉代的陶瓷器,造型浑厚而饱满,很多器型模仿先前的铜器造型。如青铜造型一样,陶瓷在模仿造型的同时也传承了青铜器造型蕴含的意义。青铜器造型装饰复杂,且装饰很多神秘诡异的图案用来神化君权。

汉代瓷器之绿釉鼎:原始瓷器,敛口、弧腹较深、上腹部有折棱一道、圆底、承以三足,口部两侧有长方形耳,耳上部外撇,口上附有圆弧形盖面,盖面附三纽,施绿釉,仿青铜器造型。这种造型也十分符合儒家宣扬的“君权神授”的思想。造型上三足鼎给人以力拔千斤的气势迎合了古代君王权力集中、气势凌人的特点。圆形鼎造型去除方鼎棱角,视觉上圆滑更易于近人观赏,象征儒家思想的“仁”教,“克己复礼、己所不欲、勿施于人”,有潜移默化的教育意义。

绿釉印神兽纹奁:直口、方唇、圆形深腹、平底、三足;外腹中间凸印神兽纹装饰、纹饰线条流畅,满施绿釉、釉彩深沉;造型端庄笔直,上方盖形式山峰,如移山至眼前的景象,高耸山峰也寓意王权高不可攀至上之意;配以神兽,更强化了思想上的效果,神秘、力量、不可逾越。

汉代瓷器之双系罐:原始青瓷,罐敛口、平翻沿、圆腹、腹下渐收、平底;肩上两侧安铺首耳,器身上半部突起双弦纹三道,施青釉至腹,腹以下无釉,露出紫褐色胎骨;器表青釉亮泽滋润,自然向下流淌;腹上有两层云气,飞鸟纹装饰,画面生动优美,配有木屋,虽然没有神兽符文的装饰,但符合儒家思想对等级观念的灌输,看起来更平易近人,由思想切入,也很符合儒家思想对于“礼”的教化,平心静气、大度、气量,也贴近民用便于制作。轮制技术带来的圆滑,超过了以往用手捏和泥条的优雅弧度,给人以美的感受净化心灵。

从这些实践事物中折射出当时社会存在的政治、经济、文化、宗教形态。这也是我们在考古发现中通过器物了解当时时代背景的方法之一。

四、对当时与后代的深远影响

进入新时期的大众,在科技日趋进步、信息爆炸的时代背景下,更需要在茫茫事物中明确自己的信念。正如实践与理论的辩证关系,思想的产生左右着社会产物的意识形态,反之事物的内在和表现也反映出其蕴含的思想。我们可以用思想去创造改变,也可以从被创造改变了的事物中学习它给人们的启示。儒家思想在历经变迁的过程中吸取了众家精华传承至今,对人们生产生活和社会的影响越来越深远。而表现在陶瓷上的愈发繁荣的景象,很多题材取之于“仁”、“礼”等向善思想和传说。时间为我们积累了人类无尽的物质财富,让我们在创造历史的过程中也在续写历史。读懂器物上承载的思想,历史会带我们进入一个信息更宽敞的空间。

(图文自网络)

Since1996

宗旨

精神

理念

承诺

建言

量力而行

联系方式

彩绘陶方壶,汉,口边长11.5cm,足边长12.6cm,高39cm

壶口部与足底皆为方形,四角攒尖方盖,壶身两侧各有一铺耳。通体饰以黑、红彩为主色调的图案,颈与腹部皆绘流云纹,并以菱格纹条带相间。

此件方壶的造型和彩绘纹饰均仿照同时期的漆方壶而作。此类彩绘陶器在战国和西汉墓葬中出土较多,可能是专用于殉葬的明器。

凸雕龙凤纹彩绘陶壶,西汉,通高64cm,口径21cm,足径24cm。

壶撇口,粗颈,圆腹,腹部对称置双环形系,高圈足。通体彩绘装饰。口沿下绘一周三角纹。颈部在三角纹内绘云纹。腹部用三周凸起弦纹划分上下两部分装饰带,上为凸雕龙、虎、凤相互追逐于流云之间,色彩绚丽,线条流畅婉转,画面生动活泼。下为彩绘缠枝花纹。圈足上绘弦纹3道。

此壶色彩丰富,使用红、绿、蓝、黑、白、黄等彩。颜色鲜艳,历经两千多年,依然光彩夺目。

彩绘陶始于新石器时代晚期,主要在灰陶上做画,有的使用红、黑、黄、白、赭等彩直接绘画在陶器表面,也有的在涂有白或黄色的地色上,再用各种颜色进行绘制。战国、秦汉时期是彩绘陶的发展繁荣时期,无论南方和北方,墓葬中常陪葬彩绘陶壶、豆、盘、尊和鼎等,色彩丰富,纹饰复杂,充满着浪漫主义的艺术魅力。

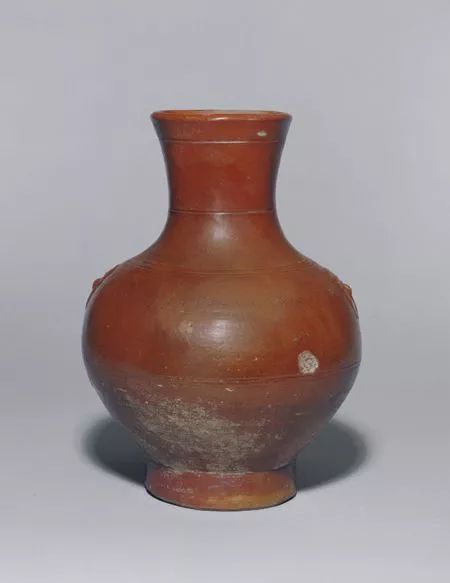

酱釉划花水波纹铺首耳陶壶,西汉

高35.3cm,口径13.5cm,足径14.3cm。

壶撇口,束颈,溜肩,鼓腹,圈足外撇。肩部对称塑贴铺首。壶身刻划弦纹数道。壶外通体施酱黄色釉,釉色浓郁古朴,反映出当时崇尚朴实自然的艺术格调。

此陶壶仿铜壶造型烧造,釉层清澈透明,釉面光亮可鉴,花纹具有汉代独特的装饰风格,体现出汉代釉陶艺术所取得的成就。

汉代釉陶属于低温铅釉,多以绿、黄褐或棕红色为主,釉面的光泽较强。经科学测试结果表明,其着色剂主要为氧化铜和氧化铁,釉中含适量的铜便呈现美丽的翠绿色,含适量的铁则呈现黄褐或棕红色。釉陶是在氧化气氛中经700℃左右的低温焙烧而成。

东汉,高16cm

狗呈卧姿,两耳竖立,双目圆睁,张口露齿,悠闲中保持着特有的警觉。此类陶狗一般分卧、立两种,多出土于汉代庭院模型之前,显然是起护卫的作用。

东汉,高15cm

狗灰陶制成,呈快走状。可以看出,此时工匠对动物形体的把握已经相当成熟。狗的身体结构塑造准确,肌肉有力,是一只成年犬。1951年于河南辉县百泉出土。

青釉堆塑五联瓷罐,东汉,高46.5cm,口径6.4cm,底径16.5cm。

五联罐主体为三节葫芦形。施青釉至腹部,其下流釉数道。上腹为两节葫芦形,周围堆塑四个小罐。束腰处塑贴熊、龟和蜥蜴等。下腹有4道弦纹。胫部渐收,平底。

五联罐始烧于东汉,多出土于江南地区,是随葬用的冥器。早期器形简单,很少见有堆塑。后来,装饰日渐繁复,堆塑很多人物、动物。到了西晋演变成谷仓罐,具有很高的艺术价值。

青釉刻花三足瓷樽,东汉,高23cm,口径17.7cm,足距15cm

樽口内敛,圆桶形器身,直壁,平底,下承以人形三足。附圆盖,盖顶中央置一系,周围置3纽。灰白色胎。盖面刻水波和花叶纹,器身两侧塑贴铺首并刻花草纹。

此樽出土于广州东郊红花岗。

樽是一种温酒用具,流行于汉晋时期,主要为铅绿釉或黄釉陶器。整器应附盖,其中博山形盖较常见。隋至南宋有较精致的白瓷或青瓷制品,以故宫博物院收藏的宋汝窑樽最为著名。

青釉刻纹镂空瓷簋,东汉,通高18cm,口径27.5cm,足径16.8cm

簋(guǐ 音轨)圆形,附盖。口沿微外撇,弧腹,高圈足稍外撇。胎色灰白。通体施釉,釉色青中泛褐。盖顶置环形纽,纽上套圆环。盖面刻花叶和三角纹。口沿镂空小圆孔一周并刻划树枝纹。腹部刻菱形纹。

此件器物出土于广州东郊三育路羊山。

簋为盛食器,功能相当于大碗,以陶质、青铜质或瓷质较为常见。新石器时代大溪文化、良渚文化、昙石山文化以及夏、商、西周遗址和墓葬中均有出土。早期陶簋一般为侈口,圆腹,圈足,有的有双耳。商代中期开始,器形演变为敛口,折沿,深腹,圜底,圈足,有的则为敞口,卷沿,斜腹。商代始见原始青瓷簋,三国至西晋时浙江的青瓷窑依然烧制瓷簋。(人民网)

汉代建筑汉代及其以前的建筑基础

汉代是我国封建社会社会经济、文化首次得到极大发展的时代,也是汉民族文化形成的重要时期。在建筑科学上,我国传统建筑的抬梁、穿斗和井干三种主要大木构架体系都己出现并趋于成熟,与之相适应的各种平面布局和外部造型亦基本完备,中国古代建筑作为一个独特的体系在汉朝己基本形成和台基。台基是承受房屋整个荷载的基础,也是构成房屋比例平衡的重要组成部分。老子云:"九层之台,起于累土。"台基的产生最初是由于房屋建筑功能结构的需要,并逐渐渗入了人们一定量的审美及思想观念,进而甚至被统治阶级利用作为等级身份及进行精神统治的一个重要标示。

一、夯筑技术及瓦的使用是台基的出现成为可能和必然。据考古发掘材料显示,我国早期的宫殿建筑出现于河南偃师二里头文化晚期,尽管当时还处于"茅茨土阶"阶段,建筑装饰也仅"蜃灰垩壁"而己,却是我国原始建筑向传统建筑转变的一个关键时代。《世本·作篇》:"桀作瓦屋"。《淮南子·说山训》:"桀有得事"。高诱注:"谓若作瓦以盖屋遗后也"。但目前在田野考古工作中尚末发现商代的用瓦实例。1976年,在陕西岐山、扶风两县的周原一带发现了两处西周建筑遗址,在其中较早的一处房屋堆积中发现了少量的瓦、瓦型较大,可能仅用于茅草屋顶的脊部及天沟。春秋时期,瓦的使用逐渐得到普及。夯土的出现是我国古代建筑技术历史上的又一件大事。

1977年,在河南登封告城王城岗遗址发现了东西骈列的两个小型城堡的夯土墙基,据对夯土中出土的木炭的年代进行测定,其结果为距今4010±85年(树轮校正为4415±140年),约相当或稍早于夏朝开国的年代。其实用夯技术早在龙山文化时期已在房屋的基槽及居住面上得到广泛应用,由于当时生产力水平较低,房屋建筑结构较为原始、材料较为简单,使这一技术未得到进一步的发展。瓦的发明及使用,建筑结构及功能的进一步扩大,使建筑物的自重大大增加,借助于夯筑技术,利用便利的粘土来做房屋的台基和墙身就成为一种必须。

二、汉代及其以前的台基、基础和地面处理《周礼·考工记》:"殷人重屋,堂侑七寻,堂崇三尺","周人明堂……堂崇一筵。"(筵,《说文·竹部》:"筵,竹席也",是铺于下层垫底之竹席。筵不但是当时最重要的家具之一,还是宫室建筑的基本度量单位,其尺寸通常较大)。在陕西周原一带发现的两处西周宫殿建筑遗址也证实,其中心殿堂台基比庭院高出0.75米以上,比商代有了很大的提升。春秋战国时期,封建的统治秩序得以确立,宫室的"规矩制度"也已有了明确的规定。《礼记》:"天子之堂九尺,诸侯七尺,大夫五尺,士三尺",使建筑这一人类社会历史上最大的艺术创造物首次融入了等级的概念,这一观念贯穿于整个封建社会的营造实践,成为两千多年传统建筑活动等级制度的滥觞。

汉代的建筑,从现存画像砖石建筑图形和建筑遗址来看,大部分厅堂和楼阁都有较高的台基,单体建筑台基面积较小,宫殿区或多层连片建筑台基面积较大且分多个层次。在古代传统建筑技术条件下,大面积的基础连片同时夯筑,使之成为"一块玉儿",其效果同今天的"箱形"或"片筏"基础相类似。商周以后,特别是自春秋时期,在宫殿群中"殿基高巨之风"日盛的同时,又开始兴盛一种高台建筑。其实早在殷商时代就已建有"广三里,高千尺"的鹿台。春秋时期,在卿大夫的府宅中也建有高台,供平时游娱、战时避险。战国时,诸候竞相夸耀国力,纷纷建起规模宏伟的高台建筑,现齐都临淄故城内的"桓公台"仍保留有14米残高。到了汉代,高台建筑达到了其历史的高峰。元李好问曾述其所见曰:"

予至长安,亲见汉魏故址,皆因高为基,突兀峻峙,崒然山出……望之使人神志不觉森竦"。长乐宫内的酒池鸿台(据传为秦始皇所造),"高四十丈,上起观宇"。(按汉尺一尺等于24厘米计算,四十丈约为96米高)。武帝时,在建章宫内造有神明台以求仙者,高五十丈,上有九室,其上又有承露盘,高二十七丈,大七围。东汉末年,曹操于建安十五年和十八年先后在邺城修筑铜雀、金虎和冰井三台。"铜爵台高十一丈,有屋一百二十间……金虎台有屋一百三十间,冰井台有冰室三与凉殿,皆以阁道相通,三台崇举,其高若山云。今邺城北遗址中铜雀台残高4-6米,金虎台残高12米。从对秦汉高台建筑基址的解剖来看,当时的台基主要为土筑夯实成基。《考工记》中曾对这一技术有简约描述:

"凡任索约,大汲其版,谓之无任。……囷窌仓城,逆墙六分。"后世的大建筑学家李诫总结道:"筑基之制每方一尺,用土二担,隔层用碎砖瓦及石札等亦二担,每次布土厚五寸,先打六杵,次打四杵,次打两杵……"。其实这种方法早在十四世纪以前的商代建筑台基上就已使用了。与宫殿高台建筑相比,一般的单体及居住建筑基础的处理则没有那么恢宏。一般建筑其基础多为平地挖槽,槽的深浅不一,根据房屋荷载而定,宽同墙垣式略宽,槽底夯实后再在槽内夯筑墙基。最近,在福州新店古城的考古发掘中,清理汉初城墙一千余米,在其城墙的基础下还发现了一层厚约40厘米的纯砂层,砂层内有铁渣和陶粒,砂层直接铺在坚硬的鹅卵石自然地层上。

西汉时,我国传统建筑的抬梁和穿斗两大结构体系日趋于成熟,梁架结构的发展,进一步扩大了室内空间,增强了室内采光,这也是建筑科学在发展过程中必须解决的一个重要课题。从两汉砖石画像及部分画像石墓的结构来看,独立承重结构的支柱在当时已被广泛采用,墙内柱及半附墙壁的附壁柱仍是支承屋顶整个荷载的主体。无论是独立柱、附壁柱、还是墙内柱,柱下都有圆形、方形或不规则形状的柱础石。柱础石有大有小,大者长宽分别在90及60厘米左右,小者长宽约30-50厘米不等。柱础石的埋深一般与槽基同深。古代的地面处理,从考古发掘材料来看,主要有夯筑、方砖墁地和彩绘地坪。自原始社会时起,人们就很重视室内地面的处理,龙山文化时期,人们已普遍使用黄土或料礓筑成基层,以"白灰"抹面来处理居住面。江汉平原的大溪文化居住遗址中,人们除用近似膏泥的灰白色土筑基外,还普遍采用火烧技术使地面硬化,这一传统一直延续到春秋时期。1974年至1975年,考古工作者在陕西省咸阳发掘了秦咸阳宫的一部分宫观建筑,"其一至七室的地面为光滑、平整、坚硬表面施朱红色的'丹池',其他室的地面则是用方砖铺成"。

汉长安城未央宫铺地的方砖还饰有回纹、小方格纹等几何纹样。在长安城的桂宫二号建筑基址中,考古工作者还清理出了原来的草泥地面,作者推测这也应该是所谓的"土被朱紫"地面。

三、汉代建筑科学在基础处理上的成就综上所述,到两汉时期止,我国的传统建筑在基础的处理上已达到了一定的水平,其主要表现在:

1、基础的处理方式根据建筑物的功能需要和形态差别分别采取相应的形式。

2、基础墙体的处理已有了收分的概念,增强了建筑物本身的稳定性。

3、基础夯土直接打破生土,说明汉代人们对地层耐力及土的物理性质有了一个基本的认识。

4、砂垫层的使用,是古人对长期建筑实践活动的总结,也是对地层土壤性质尤其是砂的性质进一步认识的结果,进而也说明当时人们对地层应力及建筑物的不均匀沉降开始有所研究。

5、柱和墙结合使用,是对原始木骨泥墙建筑结构的发展,也是后代砖木混合--"墙倒屋不塌"结构的基础。柱础的使用进一步增强了承重柱在结构上的稳定性,同时也减轻了地下土壤中的水分对柱根部的侵蚀。但是,由于受时代发展及建筑实践活动的制约,汉代及其以前的建筑活动还存在着重外部形态、轻内部结构的观念,对建筑活动本身还未上升到理论认识的高度,且缺乏灵活多变的具体措施,带有一种模式化的倾向。如砖的应用早在西周时就已开始,秦汉时期砖瓦的烧制技术及质量已相当成熟,"秦砖汉瓦"享誉中外。

西汉中期以后,在墓葬建筑中砖被大量地使用,但在居住遗迹中,当瓦被大量发现的同时,砖的大规模使用却严重滞后,这一现象应引起有关研究者的注意。由于受文献及考古发掘材料的限制,古人对浅层地下水及桩基础的处理,我们尚未找到详实的材料。但从汉代画像砖(石)图像来看,在桥的中央已有独立桩基的存在。随着以后考古发掘材料的日益丰富,我们对汉代及其以前在建筑基础处理方面成就的认识将更加全面和深刻

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 汉克斯地暖

- 汉兴胶袋(深圳)有限公司

- 汉力(武汉)自动门有限公司

- 汉华

- 汉华创业集团有限公司

- 汉华可建置地有限公司

- 汉华国招(北京)工程咨询有限公司

- 汉华文旅控股有限公司

- 汉华TC-0A06(22英寸电阻/红外感应式触摸查询一体机)

- 汉台区水政水资源办公室

- 汉唐电子(上海)有限公司

- 汉唐茶具有限公司

- 汉堡阁电热系统(上海)有限公司

- 汉威电子[300007]

- 汉字中国:汉字与植物

- 汉宜电子科技(上海)有限公司

- 以污泥、建筑垃圾为基料制备高强轻质发泡环保陶瓷板

- 含有彩色浆料和渗透墨水形成的陶瓷砖及制作方法

- 中国美术学院手工陶瓷实验器物创作课程的建构与实践

- 云母/氟磷灰石生物玻璃陶瓷的体内外生物学性能

- 新型陶瓷化高分子复合耐火硅橡胶耐火电缆的研制

- 工程陶瓷超精加工工艺参数对表面粗糙度影响实验

- 新型建筑陶瓷薄板及无机轻质板材

- 基于Agent建筑陶瓷企业敏捷供应链管理系统架构

- 国家建筑材料工业工业陶瓷产品质量监督检验测试中心

- 关于发布行业标准建筑陶瓷薄板应用技术规程公告

- 含脱粘界面陶瓷颗粒增强金属基复合材料弹性常数预报

- 建筑陶瓷地砖表面氡析出及其对室内空气中氡浓度影响

- 建筑陶瓷卫浴洁具暖通制冷家具用品

- 可用于紫外激发白光LEDCeF3基透明玻璃陶瓷

- 径向膨胀Al2O3陶瓷环动态拉伸破碎实验

- 基于灰色马尔可夫理论纳米复合陶瓷刀具磨损量预测