被子植物八纲系统

被子植物八纲系统基本信息

| 中文名 | 被子植物八纲系统 | 别 名 | 吴征镒分类系统 |

|---|---|---|---|

| 简 称 | 八纲系统 | 提出人 | 吴征镒 |

吴征镒等认为:以被子植物八纲系统进行分析不仅有助于认识中国被子植物的全貌,也有助于理解世界植物区系的形成和发展。

八纲系统将被子植物分为八个纲:木兰纲(Magnoliopsida)、樟纲(Lauropsida)、胡椒纲(Piperopsida)、石竹纲(Caryophyllopsida)、百合纲(Liliopsida)、毛茛纲(Ranunculopsida)、金缕梅纲(Hamamelidopsida)、蔷薇纲(Rosopsida)。2100433B

被子植物八纲系统造价信息

被子植物八纲系统常见问题

-

被子植物 目录·被子植物(Angiosperm) ·被子植物的特征 ·被子植物的分类 ·双子叶植物纲 ·合瓣花亚纲恩格勒系统分科目录 ·被子植物的起源 ·经济利用 被子植...

-

以下是裸子植物和被子植物在形态结构上的基本区别,也是它们的典型特征。据此可以将二者区别开。由此也可以看出裸子植物是原始的,被子植物是进化的。裸子植物1.裸露,没有果皮包被2.的胚具有2至多个子叶3.多...

-

最常见的被子植物有萝卜、榨菜、大白菜、西兰花、花椰菜、青菜、丝瓜、西瓜、冬瓜、黄瓜、南瓜.花卉中的满天星、菊花、芍药、牡丹、含笑、白兰、玉兰等. 被子植物是现代植物中最高级也...

被子植物八纲系统文献

第八章被子植物(三)

第八章被子植物(三)

第八章被子植物(三)

药用植物被子植物门2

药用植物被子植物门2

药用植物被子植物门2

被子植物门分类系统

经典分类

被子植物在阶层系统中的地位和名称至今意见不一,有的作为门,有的作为亚门或纲。除了少数分类系统外,被子植物通常被分成双子叶植物和单子叶植物两大部分,但不同的分类系统给予这两大类群以不同的等级和名称--有的作为纲,即双子叶植物纲和单子叶植物纲,有的则作为亚纲,即双子叶植物亚纲(Dicoty-ledonidae)和单子叶植物亚纲(Monocotyledonidae)。这两大类群彼此以若干性状相区别,但孢粉学资料并未提供它们之间存在着明显界线的证据。分支系统学家则认为单子叶植物和双子叶植物是非单元发生的并系类群,在自然分类系统中应予排除。

亚纲又进一步被分为超目和目。超目这个介于亚纲和目之间的分类阶元已被现代的被子植物分类系统普遍采用。

科是植物学家和非行家最常用的高级分类阶元。但被子植物科的数目依不同的分类系统及各学者对科的范围看法不同而有较大的变化,一般在300~450之间,1987年A·л·塔赫塔江画分为533个科。被子植物科的内容变化也很大,从只含一个属和一个种的单型科如昆栏树科(Trochodendraceae)和杜仲科(Eucommiaceae)到属以百计和种以千计的庞大的多型科如菊科(Asteraceae)、大戟科(Euphorbiaceae)和茜草科(Rubiaceae)。尽管科的数目和内容有较大的变化,但学者基本一致的看法是大约有200左右的科是"核心的科"。

P·H·戴维斯和J·克伦的《有花植物科的鉴定》第二版(1979年)、R·基辛格等修订的《桑纳有花植物科解析检索表》(1981年)以及A·克朗奎斯特的《有花植物的综合分类系统》(1981年)载有迄今最完备的世界有花植物的分科检索表。然而,目(甚至超目)在不同的分类系统不仅数目相差悬殊,而且名称和内容大相径庭。目除了用在分类系统的正规描述中外,并非广泛使用。许多分类学家喜欢非正式地应用科以上水平的分类学单位。

现代分类

现代的被子植物分类系统并不十分关心什么类群应予承认和应放在什么等级上,所关心的是不同科之间的亲缘关系以及如何在一个系统方案或排列中,反映出科的系统发育或进化的状况和起源。但20世纪60年代以来,学者在以下两个问题上存在着很大的分歧:①系统发育能否作为被子植物分类的目标和建立分类系统的原理;②评价分类群之间的亲缘关系是根据性状的相似性程度还是通过综合分析性状的进化趋势。分支系统学和进化分类学的学者主张系统发育是生物分类学研究的目标和建立分类系统的依据,和用系统树来表示系统发育的关系。所谓系统发育的分类系统是指分类群按阶层系统体系的排列,既为了表示多层次分枝的顺序即进化枝,又为了表示分枝的进化性变化的程度和性质以及它们的级度即进化级。鉴于现有被子植物的化石很不充分,因此,反映被子植物系统发育关系的系统图,只能来自对现存类型比较研究的演绎。但以J·S·L·吉尔默与V·H·海吾德为代表的表征分类学学者强调,鉴于企图通过完整的化石证据来重建被子植物系统发育历史的愿望不可能有任何把握实现,因此"被子植物的分类应该表达植物之间的关系,象它们今天存在的那样,而且应该以全面的相似性来评价",而"推测性的系统发育不应该作为分类的基础"。具体地说,他们主张用最大数量的属性,以全面的相似性和区别性为依据进行通用的分类,以便有可能为更多的目的服务(边缘学科,使用数学方法和电子计算机研究解决生物学中的分类问题。也称数值分类学)。

分类史

自达尔文始,已有30多位学者提出了被子植物的(有的是种子植物或维管植物的)分类系统。但由于被子植物的系统发育中普遍存在的:①镶嵌进化或异级度性;②趋同进化;③生殖阻障的起源和表征的分化之间存在着某种独立性;④由杂交、异源多倍化、遗传物质的非谱系传递(如通过病毒)、以及很不相同的分类群的共生性"融合"所造成的非趋异性网状进化,使这项工作的复杂性大大地增加了。但一般对被子植物的单元发生、单子叶和双子叶植物间的亲缘关系、木兰目和与其近缘目的原始性、具退化单性花的风媒传粉科的次生性质等许多问题,现已基本上取得了一致的认识。

几个现代著名的被子植物分类系统有许多不一致的地方,这不仅有形式方面的问题,也有基本原理方面的问题。例如,在有关分类群的范围方面,有的使用范围较大的高级分类群来更好地表示亲缘关系(如R·F·索恩系统,1983年;A·克朗奎斯特系统,1981年),有的则使用范围较小、特征较明显的、无疑具有共同祖先的高级分类群(如R·达尔格伦系统,1983年;A·л·塔赫塔江系统,1980年、1988年)。克朗奎斯特系统着重于形态性状和实际应用方面,检索表一直到科。对比之下,达尔格伦系统更重视化学、超微结构和胚胎学性状,显然不那么容易被野外和标本室分类学家所理解。

A·克朗奎斯特(1981年)分类系统的系统大纲是:将被子植物门(Angiospermae,又称木兰门,Magnoliophyta)分为双子叶植物纲(Dicotyledoneae,又称木兰纲,Magnoliopsida)和单子叶植物纲(Monocotyledoneae,又称百合纲Liliopsida)。双子叶植物纲分为6个亚纲:木兰亚纲(Magnoliidae)、金缕梅亚纲(Hamamelidae)、石竹亚纲(Caryophyllidae)、五桠果亚纲(Dilleniidae)、蔷薇亚纲(Rosidae)和菊亚纲(Asteridae);将单子叶植物纲分为5个亚纲:泽泻亚纲(Arismatidae)、鸭跖草亚纲(Commelinidae)、槟榔亚纲(Arecidae)、姜亚纲(Zingiberidae)和百合亚纲(Liliidae)。

A·克朗奎斯特的基本观点是:①被子植物起源于一类已经绝灭的种子蕨;②现代所有生活的被子植物各亚纲都不可能是从现存的其他亚纲的植物进化来的;③木兰亚纲是被子植物基础的复合群,也就是通常所称的毛茛复合群,花被十分发育,雄蕊多数、向心发育,具2核花粉和单淘花粉,雌蕊由单心皮组成,2层珠被,厚珠心胚珠,除樟科外都具内胚乳,它是被子植物中原始的一个亚纲,木兰目(Magnoliales)是现存的最原始的被子植物;④金缕梅亚纲是一群花减化(无瓣、生在柔荑花序上)的风媒传粉群,在将一些无关的科如杨柳科(Salicaceae)移出之后,这个亚纲主要还是传统的"柔荑花序类"植物;⑤石竹亚纲是由石竹目和与该目有直接亲缘关系的类群组成,这个群趋向于具有特立中央胎座或基底胎座,许多成员都含有甜菜碱,这在其他亚纲中是不存在的,该亚纲仅有几个科是合瓣的;⑥蔷薇亚纲的成员具有多数雄蕊,雄蕊向心发育,比较进步的成员强烈地趋向于具单胚珠的室和由于一轮雄蕊退化而形成蜜腺盘,绝大多数是离瓣的,只有少数成员是合瓣的或无瓣的;⑦五桠果亚纲具有多数雄蕊,雄蕊离心发育,通常每室的胚珠多于一枚,偶尔有由雄蕊起源的蜜腺盘,该亚纲较进化的科中有合瓣的成员;⑧菊亚纲包括了进化较高级的合瓣科,雄蕊数很少多于花冠的裂片数,具薄珠心胚珠和一层珠被;⑨单子叶植物起源于类似现代睡莲目(Nymphaeales)的双子叶植物,这群植物为水生、花具有离生心皮、具有普通的花被、单孔花粉、片状胎座、失去或一开始就不具形成层和导管系统等,因此认为泽泻亚纲是单子叶植物基础的一个类群;⑩单子叶植物的5个亚纲开拓了不同的生态龛或一组生态龛:泽泻亚纲主要是水生的,其他亚纲则主要是陆生的;典型的槟榔亚纲植物有大而通常具柄的叶,常为乔木状、花聚生成肉穗花序,除天南星目外,有很发达的导管系统,棕榈类是该亚纲的顶峰;鸭跖草亚纲开拓了花的退化和风媒传粉的途径,一直发展到禾本科和莎草科;姜亚纲的绝大多数成员分布于热带,既有陆生也有附生,以花具蜜腺和上位花(子房下位)、花整齐或不整齐而不同于其他单子叶植物;百合亚纲开拓了高度发展的虫媒传粉途径,具花瓣状的萼片和花瓣、合生心皮,大多数成员是陆生或附生草本,常有鳞茎、块茎或球茎,而兰科是发展的顶峰。

克朗奎斯特系统(1981修订版)完整目录如下

| 1.Magnoliopsida(木兰纲) | 1.木兰亚纲(Magnoliidae) | 1.木兰目(Magnoliales) | 1.林仙科(Winteraceae) |

| 2.单室木兰科(Degeneriaceae) | |||

| 3.舌蕊花科(Himantandraceae) | |||

| 4.帽花木科(Eupomatiaceae) | |||

| 5.木兰藤科(Austrobaileyaceae) | |||

| 6.木兰科(Magnoliaceae) | |||

| 7.短蕊花科(Lactoridaceae) | |||

| 8.番荔枝科(Annonaceae) | |||

| 9.肉豆蔻科(Myristicaceae) | |||

| 10.白樟科(Canellaceae) | |||

| 2.樟目(Laurales) | 1.无油樟科(Amborellaceae) | ||

| 2.早落瓣科(Trimeniaceae) | |||

| 3.杯轴花科(Monimiaceae) | |||

| 4.腺蕊花科(Gomortegaceae) | |||

| 5.腊梅科(Calycanthaceae) | |||

| 6.(Idiospermaceae) | |||

| 7.樟科(Lauraceae) | |||

| 8.莲叶桐科(Hernandiaceae) | |||

| 3.胡椒目(Piperales) | 1.金粟兰科(Chloranthaceae) | ||

| 2.三白草科(Saururaceae) | |||

| 3.胡椒科(Piperaceae) | |||

| 4.马兜铃目(Aristolochiales) | 1.马兜铃科(Aristolochiaceae) | ||

| 5.八角目(Illiciales) | 1.八角科(Illiciaceae) | ||

| 2.五味子科(Schisandraceae) | |||

| 6.睡莲目(Nymphaeales) | 1.莲科(Nelumbonaceae) | ||

| 2.睡莲科(Nymphaeaceae) | |||

| 3.合瓣莲科(Barclayaceae) | |||

| 4.莼菜科(Cabombaceae) | |||

| 5.金鱼藻科(Ceratophyllaceae) | |||

| 7.毛茛目(Ranunculales) | 1.毛茛科(Ranunculaceae) | ||

| 2.星叶草科(Circaeasteraceae) | |||

| 3.小檗科(Berberidaceae) | |||

| 4.大血藤科(Sargentodoxaceae) | |||

| 5.木通科(Lardizabalaceae) | |||

| 6.防己科(Menispermaceae) | |||

| 7.马桑科(Coriariaceae) | |||

| 8.清风藤科(Sabiaceae) | |||

| 8.罂粟目(Papaverales) | 1.罂粟科(Papaveraceae) | ||

| 2.紫堇科(Fumariaceae) | |||

| 2.金缕梅亚纲(Hamamelidae) | 1.昆栏树目(Trochodendrales) | 1.水青树科(Tetracentraceae) | |

| 2.昆栏树科(Trochodendraceae) | |||

| 2.金缕梅目(Hamamelidales) | 1.连香树科(Cercidiphyllaceae) | ||

| 2.领春科(Eupteleaceae) | |||

| 3.悬铃木科(Platanaceae) | |||

| 4.金缕梅科(Hamamelidaceae) | |||

| 5.香灌木科(Myrothamnaceae) | |||

| 3.交让木目(Daphniphyllales) | 1.虎皮楠科(Daphniphyllaceae) | ||

| 4.对腰树木(Didymelales) | 1.双颊果科(Didymelaceae) | ||

| 5.杜仲目(Eucommiales) | 1.杜仲科(Eucommiaceae) | ||

| 6.荨麻目(Urticales) | 1.钩毛树科(Barbeyaceae) | ||

| 2.榆科(Ulmaceae) | |||

| 3.大麻(Cannabaceae) | |||

| 4.桑科(Moraceae) | |||

| 5.锥头麻科(Cecropiaceae) | |||

| 6.荨麻科(Urticaceae) | |||

| 7.(Leitneriales) | 1.塞子木科(Leitneriaceae) | ||

| 8.胡桃目(Juglandales) | 1.马尾树科(Rhoipteleaceae) | ||

| 2.胡桃科(Juglandaceae) | |||

| 9.杨梅目(Myricales) | 1.杨梅科(Myricaceae) | ||

| 10.山毛榉目(Fagales) | 1.橡子木科(Balanopaceae) | ||

| 2.太果木科(Ticodendraceae) | |||

| 3.壳斗科(Fagaceae) | |||

| 4.南青冈科(Nothofagaceae) | |||

| 5.桦木科(Betulaceae) | |||

| 11.木麻黄目(Casuarinales) | 1.木麻黄(Casuarinaceae) | ||

| 3.石竹亚纲(Caryophyllidae) | 1.石竹目(Caryophyllales) | 1.商陆(Phytolaccaceae) | |

| 2.透镜籽科(Achatocarpaceae) | |||

| 3.紫茉莉科(Nyctaginaceae) | |||

| 4.番杏科(Aizoaceae) | |||

| 5.龙树科(Didiereaceae) | |||

| 6.仙人掌科(Cactaceae) | |||

| 7.藜科(Chenopodiaceae) | |||

| 8.苋科(Amaranthaceae) | |||

| 9.马齿苋科(Portulacaceae) | |||

| 10.落葵科(Basellaceae) | |||

| 11.粟米草科(Molluginaceae) | |||

| 12.石竹科(Caryophyllaceae) | |||

| 2.蓼目(Polygonales) | 1.蓼科(Polygonaceae) | ||

| 3.蓝雪目(Plumbaginales) | 1.白花丹科(Plumbaginaceae) | ||

| 4.五桠果亚纲(Dilleniidae) | 1.五桠果目(Dilleniales) | 1.五桠果桃(Dilleniaceae) | |

| 2.芍药科(Paeoniaceae) | |||

| 2.山茶目(Theales) | 1.金莲木科(Ochnaceae) | ||

| 2.球萼树科(Sphaerosepalaceae) | |||

| 3.旋花树科(Sarcolaenaceae) | |||

| 4.龙脑香科(Dipterocarpaceae) | |||

| 5.油桃木科(Caryocaraceae) | |||

| 6.山茶科(Theaceae) | |||

| 7.猕猴桃科(Actinidiaceae) | |||

| 8.木果树科(Scytopetalaceae) | |||

| 9.五列木科(Pentaphylacaceae) | |||

| 10.四籽树科(Tetrameristaceae) | |||

| 11.假红树科(Pellicieraceae) | |||

| 12.五蕊茶科(Oncothecaceae) | |||

| 13.马克木科(Marcgraviaceae) | |||

| 14.羽叶树科(Quiinaceae) | |||

| 15.沟繁缕科(Elatinaceae) | |||

| 16.八蕊树科(Paracryphiaceae) | |||

| 17.水母柱科(Medusagynaceae) | |||

| 18.藤黄科(Clusiaceae) | |||

| 3.锦葵目(Malvales) | 1.杜英科(Elaeocarpaceae) | ||

| 2.椴树科(Tiliaceae) | |||

| 3.梧桐科(Sterculiaceae) | |||

| 4.木棉科(Bombacaceae) | |||

| 5.锦葵科(Malvaceae) | |||

| 4.玉蕊目(Lecythidales) | 1.玉蕊科(Lecythidaceae) | ||

| 5.猪笼草目(Nepenthales) | 1.瓶子草科(Sarraceniaceae) | ||

| 2.猪笼草科(Nepenthaceae) | |||

| 3.茅膏菜科(Droseraceae) | |||

| 6.堇菜目(Violales) | 1.大风子科(Flacourtiaceae) | ||

| 2.围盘树科(Peridiscaceae) | |||

| 3.胭脂树(Bixaceae) | |||

| 4.半日花(Cistaceae) | |||

| 5.蒜树科(Huaceae) | |||

| 6.裂药花科(Lacistemataceae) | |||

| 7.杯盖花科(Scyphostegiaceae) | |||

| 8.旌节花科(Stachyuraceae) | |||

| 9.堇菜科(Violaceae) | |||

| 10.柽柳科(Tamaricaceae) | |||

| 11.瓣鳞花科(Frankeniaceae) | |||

| 12.双钩叶科(Dioncophyllaceae) | |||

| 13.钩枝藤科(Ancistrocladaceae) | |||

| 14.时钟花科(Turneraceae) | |||

| 15.王冠草科(Malesherbiaceae) | |||

| 16.西番莲科(Passifloraceae) | |||

| 17.钟花科(Achariaceae) | |||

| 18.番木瓜科(Caricaceae) | |||

| 19.福桂花科(Fouquieriaceae) | |||

| 20.单柱花科(Hoplestigmataceae) | |||

| 21.葫芦科(Cucurbitaceae) | |||

| 22.四数木科(Datiscaceae) | |||

| 23.秋海棠科(Begoniaceae) | |||

| 24.刺莲花科(Loasaceae) | |||

| 7.杨柳目(Salicales) | 1.杨柳科(Salicaceae) | ||

| 8.白花菜目 (Capparales) | 1.烈味三叶草科(Tovariaceae) | ||

| 2.白花菜科(Capparaceae) | |||

| 3.十字花科(Brassicaceae) | |||

| 4.辣木科(Moringaceae) | |||

| 5.木犀草科(Resedaceae) | |||

| 9.肉穗果目(Batales) | 1.环蕊科(Gyrostemonaceae) | ||

| 2.藜木科(Bataceae) | |||

| 10.杜鹃花目(Ericales) | 1.翅萼树科(Cyrillaceae) | ||

| 2.山柳科(Clethraceae) | |||

| 3.假石南科(Grubbiaceae) | |||

| 4.岩高兰科(Empetraceae) | |||

| 5.顶花科(Epacridaceae) | |||

| 6.杜鹃花科(Ericaceae) | |||

| 7.鹿蹄草科(Pyrolaceae) | |||

| 8.水晶兰科(Monotropaceae) | |||

| 11.岩梅目(Diapensiales) | 1.岩梅科(Diapensiaceae) | ||

| 12.柿树目(Ebenales) | 1.山榄科(Sapotaceae) | ||

| 2.柿树科(Ebenaceae) | |||

| 3.安息香科(Styracaceae) | |||

| 4.尖药科(Lissocarpaceae) | |||

| 5.山矾科(Symplocaceae) | |||

| 13.报春花目(Primulales) | 1.假轮叶科(Theophrastaceae) | ||

| 2.紫金牛科(Myrsinaceae) | |||

| 3.报春花科(Primulaceae) | |||

| 5.蔷薇亚纲(Rosidae) | 1.蔷薇目(Rosales) | 1.瓣裂果科(Brunelliaceae) | |

| 2.牛栓藤科(Connaraceae) | |||

| 3.船形果科(Eucryphiaceae) | |||

| 4.火把树科(Cunoniaceae) | |||

| 5.澳楸科(Davidsoniaceae) | |||

| 6.毛枝树科(Dialypetalanthaceae) | |||

| 7.海桐花科(Pittosporaceae) | |||

| 8.腺毛草科(Byblidaceae) | |||

| 9.绣球花科(Hydrangeaceae) | |||

| 10.弯药树科(Columelliaceae) | |||

| 11.茶藨子科(Grossulariaceae) | |||

| 12.(Greyiaceae) | |||

| 13.鳞叶树科(Bruniaceae) | |||

| 14.四柱木科(Anisophylleaceae) | |||

| 15.假海桐科(Alseuosmiaceae) | |||

| 16.景天科(Crassulaceae) | |||

| 17.土瓶草科(Cephalotaceae) | |||

| 18.虎耳草科(Saxifragaceae) | |||

| 19.蔷薇科(Rosaceae) | |||

| 20.沙莓科(Neuradaceae) | |||

| 21.假黄杨科(Crossosomataceae) | |||

| 22.金壳果科(Chrysobalanaceae) | |||

| 23.海人树科(Surianaceae) | |||

| 24.棒木科(Rhabdodendraceae) | |||

| 2.豆目(Fabales) | 1.含羞草科(Mimosaceae) | ||

| 2.苏木科(Caesalpiniaceae) | |||

| 3.蝶形花科(Fabaceae) | |||

| 3.山龙眼目(Proteales) | 1.胡颓子科(Elaeagnaceae) | ||

| 2.山龙眼科(Proteaceae) | |||

| 4.川苔草科(Podostemales) | 1.川苔草科(Podostemaceae) | ||

| 5.小二仙草目(Haloragales) | 1.小二仙草科(Haloragaceae) | ||

| 2.古奴科(Gunneraceae) | |||

| 6.桃金娘目(Myrtales) | 1.海桑科(Sonneratiaceae) | ||

| 2.千屈菜科(Lythraceae) | |||

| 3.管萼科(Penaeaceae) | |||

| 4.隐翼科(Crypteroniaceae) | |||

| 5.瑞香科(Thymelaeaceae) | |||

| 6.菱科(Trapaceae) | |||

| 7.桃金娘科(Myrtaceae) | |||

| 8.石榴汁(Punicaceae) | |||

| 9.柳叶菜科(Onagraceae) | |||

| 10.方枝树科(Oliniaceae) | |||

| 11.野牡丹科(Melastomataceae) | |||

| 12.使君子科(Combretaceae) | |||

| 13.双翼果科(Alzateaceae) | |||

| 14.谷木科(Memecylaceae) | |||

| 15.(Rhyncocalycaceae) | |||

| 7.红树目(Rhizophorales) | 1.红树科(Rhizophoraceae) | ||

| 8.山茱萸目(Cornales) | 1.八角枫科(Alangiaceae) | ||

| 2.紫树科(Nyssaceae) | |||

| 3.山茱萸科(Cornaceae) | |||

| 4.绞木科(Garryaceae) | |||

| 9.檀香目(Santalales) | 1.毛丝花科(Medusandraceae) | ||

| 2.十齿花科(Dipentodontaceae) | |||

| 3.铁青树科(Olacaceae) | |||

| 4.山柚子科(Opiliaceae) | |||

| 5.檀香科(Santalaceae) | |||

| 6.羽毛果科(Misodendraceae) | |||

| 7.桑寄生科(Loranthaceae) | |||

| 8.槲寄生科(Viscaceae) | |||

| 9.房底珠科(Eremolepidaceae) | |||

| 10.蛇菰科(Balanophoraceae) | |||

| 10.大花草目(Rafflesiales) | 1.菌花科(Hydnoraceae) | ||

| 2.帽蕊草科(Mitrastemonaceae) | |||

| 3.大花草科(Rafflesiaceae) | |||

| 11.卫矛目(Celastrales) | 1.四棱果科(Geissolomataceae) | ||

| 2.卫矛科(Celastraceae) | |||

| 3.翅子藤科(Hippocrateaceae) | |||

| 4.木根草科(Stackhousiaceae) | |||

| 5.刺茉莉科(Salvadoraceae) | |||

| 6.冬青科(Aquifoliaceae) | |||

| 7.茶茱萸科(Icacinaceae) | |||

| 8.鳞枝树科(Aextoxicaceae) | |||

| 9.心翼果科(Cardiopteridaceae) | |||

| 10.棒果木科(Corynocarpaceae) | |||

| 11.毒鼠子科(Dichapetalaceae) | |||

| 12.苦皮树科(Tepuianthaceae) | |||

| 12.大戟目(Euphorbiales) | 1.黄杨科(Buxaceae) | ||

| 2.油蜡树科(Simmondsiaceae) | |||

| 3.攀打科(Pandaceae) | |||

| 4.大戟科(Euphorbiaceae) | |||

| 13.鼠李目(Rhamnales) | 1.鼠李科(Rhamnaceae) | ||

| 2.火筒树科(Leeaceae) | |||

| 3.葡萄科(Vitaceae) | |||

| 14.亚麻目(Linales) | 1.古柯科(Erythroxylaceae) | ||

| 2.香膏科(Humiriaceae) | |||

| 3.粘木科(Ixonanthaceae) | |||

| 4.亚麻藤科(Hugoniaceae) | |||

| 5.亚麻科(Linaceae) | |||

| 15.远志目(Polygalales) | 1.金虎尾科(Malpighiaceae) | ||

| 2.蜡烛树科(Vochysiaceae) | |||

| 3.三角蛤科(Trigoniaceae) | |||

| 4.孔药花科(Tremandraceae) | |||

| 5.远志(Polygalaceae) | |||

| 6.黄叶树科(Xanthophyllaceae) | |||

| 7.刺球果科(Krameriaceae) | |||

| 16.无患子目(Sapindales) | 1.省沽油科(Staphyleaceae) | ||

| 2.蜜花科(Melianthaceae) | |||

| 3.钟萼木科(Bretschneideraceae) | |||

| 4.叠珠树科(Akaniaceae) | |||

| 5.无患子科(Sapindaceae) | |||

| 6.七叶树科(Hippocastanaceae) | |||

| 7.槭树科(Aceraceae) | |||

| 8.橄榄科(Burseraceae) | |||

| 9.漆树科(Anacardiaceae) | |||

| 10.三柱草科(Julianiaceae) | |||

| 11.苦木科(Simaroubaceae) | |||

| 12.叶柄花科(Cneoraceae) | |||

| 13.楝科(Meliaceae) | |||

| 14.芸香科(Rutaceae) | |||

| 15.蒺藜科(Zygophyllaceae) | |||

| 17.牻牛儿苗目(Geraniales) | 1.酢浆草科(Oxalidaceae) | ||

| 2.牻牛儿苗科(Geraniaceae) | |||

| 3.池花科(Limnanthaceae) | |||

| 4.旱金莲科(Tropaeolaceae) | |||

| 5.凤仙花科(Balsaminaceae) | |||

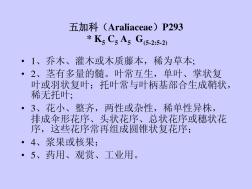

| 18.伞形目(Apiales) | 1.五加科(Araliaceae) | ||

| 2.伞形科(Apiaceae) | |||

| 6.菊亚纲(Asteridae) | 1.龙胆目(Gentianales) | 1.马钱科(Loganiaceae) | |

| 2.轮叶科(Retziaceae) | |||

| 3.龙胆科(Gentianaceae) | |||

| 4.囊叶木科(Saccifoliaceae) | |||

| 5.夹竹桃科(Apocynaceae) | |||

| 6.萝藦科(Asclepiadaceae) | |||

| 2.茄目(Solanales) | 1.核果木科(Duckeodendraceae) | ||

| 2.假茄科(Nolanaceae) | |||

| 3.茄科(Solanaceae) | |||

| 4.旋花科(Convolvulaceae) | |||

| 5.菟丝子科(Cuscutaceae) | |||

| 6.睡菜科(Menyanthaceae) | |||

| 7.花葱科(Polemoniaceae) | |||

| 8.田基麻科(Hydrophyllaceae) | |||

| 9.异轮叶科(Retziaceae) | |||

| 3.唇形目(Lamiales) | 1.盖裂寄生科(Lennoaceae) | ||

| 2.紫草科(Boraginaceae) | |||

| 3.马鞭草科(Verbenaceae) | |||

| 4.唇形科(Lamiaceae) | |||

| 4.水马齿目(Callitrichales) | 1.杉叶藻科(Hippuridaceae) | ||

| 2.水马齿科(Callitrichaceae) | |||

| 3.水穗草科(Hydrostachyaceae) | |||

| 5.车前目(Plantaginales) | 1.车前科(Plantaginaceae) | ||

| 6.玄参目(Scrophulariales) | 1.醉鱼草科(Buddlejaceae) | ||

| 2.木犀科(Oleaceae) | |||

| 3.玄参科(Scrophulariaceae) | |||

| 4.球花科(Globulariaceae) | |||

| 5.苦槛蓝科(Myoporaceae) | |||

| 6.列当科(Orobanchaceae) | |||

| 7.苦苣苔科(Gesneriaceae) | |||

| 8.爵床科(Acanthaceae) | |||

| 9.胡麻科(Pedaliaceae) | |||

| 10.紫葳科(Bignoniaceae) | |||

| 11.对叶藤科(Mendonciaceae) | |||

| 12.狸藻科(Lentibulariaceae) | |||

| 7.桔梗目 (Campanulales) | 1.五膜草科(Pentaphragmataceae) | ||

| 2.楔瓣花科(Sphenocleaceae) | |||

| 3.桔梗科(Campanulaceae) | |||

| 4.花柱草科(Stylidiaceae) | |||

| 5.陀螺果科(Donatiaceae) | |||

| 6.蓝针花科(Brunoniaceae) | |||

| 7.草海桐科(Goodeniaceae) | |||

| 8.茜草目(Rubiales) | 1.茜草科(Rubiaceae) | ||

| 2.假牛繁缕科(Theligonaceae) | |||

| 9.川续断目(Dipsacales) | 1.忍冬科(Caprifoliaceae) | ||

| 2.五福花科(Adoxaceae) | |||

| 3.败酱科(Valerianaceae) | |||

| 4.川续断科(Dipsacaceae) | |||

| 10.头花草目(Calycerales) | 1.头花草科(Calyceraceae) | ||

| 11.菊目(Asterales) | 1.菊科(Asteraceae) | ||

| 2.Liliopsida(百合纲) | 1.泽泻亚纲(Alismatidae) | 1.泽泻目(Alismatales) | 1.花蔺科(Butomaceae) |

| 2.沼鳖科(Limnocharitaceae) | |||

| 3.泽泻科(Alismataceae) | |||

| 2.水鳖目(Hydrocharitales) | 1.水鳖科(Hydrocharitaceae) | ||

| 3.茨藻目(Najadales) | 1.水蕹科(Aponogetonaceae) | ||

| 2.冰沼草科(Scheuchzeriaceae) | |||

| 3.水麦冬科(Juncaginaceae) | |||

| 4.眼子菜科(Potamogetonaceae) | |||

| 5.流苏菜科(Ruppiaceae) | |||

| 6.茨藻科(Najadaceae) | |||

| 7.角果藻科(Zannichelliaceae) | |||

| 8.海王草科(Posidoniaceae) | |||

| 9.丝粉藻科(Cymodoceaceae) | |||

| 10.大叶藻科(Zosteraceae) | |||

| 4.霉草目(Triuridales) | 1.无叶科(Petrosaviaceae) | ||

| 2.霉草科(Triuridaceae) | |||

| 2.槟榔亚纲(Arecidae) | 1.槟榔目(Arecales) | 1.槟榔科(Arecaceae) | |

| 2.环花草目(Cyclanthales) | 1.环花草科(Cyclanthaceae) | ||

| 3.露兜树目(Pandanales) | 1.露兜树科(Pandanaceae) | ||

| 4.天南星目(Arales) | 1.菖蒲科(Acoraceae) | ||

| 2.天南星科(Araceae) | |||

| 3.浮萍科(Lemnaceae) | |||

| 3.鸭拓草亚纲(Commelinidae) | 1.鸭拓草目(Commelinales) | 1.偏穗草科(Rapateaceae) | |

| 2.黄眼草科(Xyridaceae) | |||

| 3.鸭跖草科(Mayacaceae) | |||

| 4.鸭跖草科(Commelinaceae) | |||

| 2.谷精草目(Eriocaulales) | 1.谷精草科(Eriocaulaceae) | ||

| 3.帚灯草目(Restionales) | 1.须叶藤科(Flagellariaceae) | ||

| 2.假芦苇科(Joinvilleaceae) | |||

| 3.帚灯草科(Restionaceae) | |||

| 4.刺鳞草科(Centrolepidaceae) | |||

| 4.灯芯草目(Juncales) | 1.灯心草科(Juncaceae) | ||

| 2.梭子草科(Thurniaceae) | |||

| 5.莎草目(Cyperales) | 1.莎草科(Cyperaceae) | ||

| 2.禾本科(Poaceae) | |||

| 6.独芯草目(Hydatellales) | 1.独蕊草科(Hydatellaceae) | ||

| 7.香蒲目(Typhales) | 1.黑三棱科(Sparganiaceae) | ||

| 2.香蒲科(Typhaceae) | |||

| 4.姜亚纲(Zingiberidae) | 1.凤梨目(Bromeliales) | 1.凤梨科(Bromeliaceae) | |

| 2.姜目(Zingiberales) | 1.旅人蕉科(Strelitziaceae) | ||

| 2.赫蕉科(Heliconiaceae) | |||

| 3.芭蕉科(Musaceae) | |||

| 4.兰花蕉科(Lowiaceae) | |||

| 5.姜科(Zingiberaceae) | |||

| 6.闭鞘姜科(Costaceae) | |||

| 7.美人蕉科(Cannaceae) | |||

| 8.竹芋科(Marantaceae) | |||

| 5.百合亚纲(Liliidae) | 1.百合目(Liliales) | 1.田葱科(Philydraceae) | |

| 2.雨久花科(Pontederiaceae) | |||

| 3.血皮草科(Haemodoraceae) | |||

| 4.蓝星科(Cyanastraceae) | |||

| 5.百合科(Liliaceae) | |||

| 6.鸢尾科(Iridaceae) | |||

| 7.翡若翠科(Velloziaceae) | |||

| 8.芦荟科(Aloeaceae) | |||

| 9.龙舌兰科(Agavaceae) | |||

| 10.刺叶树科(Xanthorrhoeaceae) | |||

| 11.匍茎草科(Hanguanaceae) | |||

| 12.箭根薯科(Taccaceae) | |||

| 13.百部科(Stemonaceae) | |||

| 14.菝葜科(Smilacaceae) | |||

| 15.薯蓣科(Dioscoreaceae) | |||

| 2.兰目(Orchidales) | 1.地鸢尾科(Geosiridaceae) | ||

| 2.水玉簪科(Burmanniaceae) | |||

| 3.白玉簪科(Corsiaceae) | |||

| 4.兰科(Orchidaceae) |

但后来的植物基因遗传学分类研究(被子植物APG 分类法)逐渐让植物学家认知,单子叶植物实际是由古代的双子叶植物演化而来,单子叶植物是双子叶植物的其中一个特化分支,这使传统的双子叶植物分类成为一个并系群而不再被视为有效分类。

分类

被子植物的繁殖可分为有性繁殖和无性繁殖两大类。

有性

又分为异体受精和自体受精两部分。

⑴异体受精植物

异体受精植物往往具有许多防止自体受精的机制,即不亲和性系统。根据有无形态效应可把不亲和性系统分为:同形不亲和性系统和异形不亲和性系统。异形不亲和性系统大约涉及24个被子植物的科,花柱异长,特别是两型花柱,是一种主要的异形不亲和性系统,其中种的群体是由具长花柱和一组短雄蕊的花和具短花柱和一组长雄蕊的花的植物所组成,具体例子有报春花属、耳草属、睡菜属、连翘属等。受精作用仅仅发生在两种类型植物之间的传粉以后,而不是在同一植株上。三型花柱(Tristyly)是花柱异长的另一种型式,包括3种不同类型的花:①长花柱型,柱头下方有2组花药;②中等花柱型,柱头的上、下方各有1组花药;③短花柱型,两组花药都在柱头上方。三型花柱的种仅在酢浆草科、雨久花科和千屈菜科内发现。种内传粉后受精的程度以花粉与柱头在同一水平者为最高。因此,如中等花柱型的花只有在由长花柱型或短花柱型花中的中等高度的花药传粉以后才能产生种子。几乎任何一个两型花柱或三型花柱的属内都有一些植物,它们的花药和柱头位于同一水平上,即使不是真正自花传粉的话也是自交可亲和的。这种花柱同长的植物的分布往往比其花柱异长的植物宽广,如果以自花受精为主,则它们的花可能远较小。

另一类促进异花受精的机制是雌雄异株、雌雄同株,以及它们的各种取代。雌雄异株的分类群可能是从有花植物不同类群的雌雄同株情况下独立发展的--不是直接来自雌雄同株,就是间接通过雌性两性异株,雄性两性异株或雌雄同株等中间阶段而来。通常认为雌雄异株或可以导致雌雄异株的各种中间阶段的进化是有利于异型杂交的选择压力引起的,但还可能包括许多其他的因素。过去曾错误地认为绝大多数雌雄异株的被子植物是风媒传粉的,现 在知道它们大多数是以动物为传粉媒介的。在分类学上,要把雌雄异株种的雄株和雌株配在一起有时很困难。相反,在酸模属、玉叶金花属和羊蹄甲属等植物中,性的这种分离只有为分类提供用来区分近缘种的有用的鉴别依据。

⑵自体受精植物

自体受精植物又叫近亲繁殖植物。由于这类植物的种内或分类群内个体的基因型都多少不相同,而每一个个体又能保持其遗传性多代不变,结果往往形成许多纯系或同形小种。闭花受精是一种有利于自体受精的现象,植物的形小而不引人注目的花在花期保持不开放并进行自花传粉和受精。在通常情况下,闭花受精花与开花受精的花生在同一植株上,例如堇菜属、酢浆草属、胡枝子属、活血丹属、野芝麻属、四棱草属和莸属。闭花受精有时与生态条件紧密相关,长时期的多雨天气如同极度荫蔽一样,似有利于产生闭花受精的花(如宝盖草)。这可能是因为在遮蔽状况下传粉昆虫常变得稀少的缘故。堇菜属的闭花受精在高海拔地区较频繁的事实显然应归于光周期反应。福斯卡尔鸭跖草生长在地下的闭花受精的花在曝光条件下可变成开花受精。J·S·赫克斯利认为闭花受精的形成是由生态压力引起的花不能开放(假闭花受精)结果导致自花传粉,继之以花瓣和雄蕊体积的缩小和最后花粉在原来位置上萌发而不从花药上释放等的进一步适应。

二型花严格说来是指闭花受精的花与开花受精的花分别生长在不同的植株上。但闭花受精和二型花现象有时不易分开。例如,在水金凤中,除了完全着生小形的闭花受精花的植株和完全着生形大美丽的开花受精花的植株外,有些植株两者兼备。有时二型花植株在群体内呈多态现象,如卡罗来纳紫草。

无性

无融合生殖植物包括任何类型的无性繁殖。可分为两大类:营养繁殖和无融合结籽。

⑴营养繁殖

营养繁殖又叫营养体无融合生殖,是指完全靠匍匐茎、根状茎、块茎、珠芽和冬芽等营养体传代的生殖方式,是由植物体的根、茎、叶等营养器官或某种特殊组织产生新植株的生殖方式。这种生殖方式不涉及性细胞的融合,所以是无融合生殖的一种方式,属于广义的无性生殖范畴。如果人为地取下植物体的部分营养器官或组织,在离体条件下培养成新植株,则称人工营养繁殖。

植物有性繁殖的后代具备双亲的遗传特性容易发生变异,而营养繁殖则不然,如高度杂合的木本多年生植物(如果树),通过人工营养繁殖可保持母本的优良遗传性状。营养繁殖实质上是通过母体细胞有丝分裂产生子代新个体,后代一般不发生遗传重组,在遗传组成上和亲本是一致的。

不同植物类群,有不同的繁殖方式。低等植物通过孢子(无性孢子)或植物体碎片和裂片形成新个体。有些苔藓植物表面可以产生一种特殊器官--胞芽杯,由它长出绿色胞芽。胞芽成熟后从植物体上脱落,遇到适当条件便可长成新的配子体。

种子植物的茎段,是多数植物繁殖的有效器官。例如,草莓属的匍匐茎,即一种细长而沿着地表生成的茎,是从莲座状叶腋中长出,它的每个节都可以长出新的植株。用这种方式繁殖的还有蛇莓、狗芽根、白三叶草、筋骨草和虎耳草等。许多草本多年生植物可通过变态的茎繁殖,如鳞茎、球茎、块茎和根状茎,这些变态茎具有贮藏食物的功能,也是营养繁殖的器官。鳞茎实际上是短而膨大的竖立苗端,肉质叶鳞包围其生长点和花原基。由叶鳞腋间产生小鳞茎,最终脱离母鳞茎形成新植株。这种繁殖方式见于洋葱、水仙、郁金香、风信子、百合、大蒜和贝母等。有的百合叶腋可以长出零余子,即小鳞茎,又叫珠芽,它脱离母体 后可以长成一个新植株。唐菖蒲、藏红花和小苍兰贝的茎是球茎。唐菖蒲球茎上有4个芽原基,这些芽原基在适当条件下可以发育形成新球茎,以后老球茎开花后死亡。在每个新球茎周围,又可长出一些大小不同的小球茎,当他们生长1~2年以后也可达到开花阶段。块茎为肉质地下茎缩短膨大的产物,把具芽眼的马铃薯块茎切成小块栽培时,从芽眼可长出苗,再由苗端下部长出不定根。根状茎是地下水平生长的主茎,具节和节间,叶、花轴和不定根等可从节上发生。如鸢尾、美人蕉、竹子和有毒杂草、阿拉伯高粱等都有根状茎。许多重要经济植物如香蕉、姜、蕨类和某些禾本科植物也是靠根状茎繁殖的。

根是营养繁殖的另一种重要器官。例如:玫瑰、杨树、覆盆子和悬钩子等植物的水平根系上可产生不定芽(根出条),并可以陆续发育出新植株。每个带新根的苗都可移植成株。块根为膨大肉质的变态地下根,如果把白薯可食部分的块根放在苗床上,可长出不定芽,由不定芽茎部长出不定根,种植后由不定根又可膨大形成新的块根。

叶和芽也能繁殖。如落地生根的肉质叶缘每一缺刻都能产生"胚",这种胚发育到一定程度,小苗就可落地生根,并发育为独立的新植株。过山蕨和鞭叶铁线蕨的叶轴顶端尖细,并延伸成鞭状, 着地后即可生根,长出新的植株。浮萍和凤眼蓝等水生植物还可由叶子茎部的侧芽产生新植株。龙舌兰在开花死后,新植株可由老叶的腋芽产生。

著名的例子有伊乐藻(只存在一个性别的雌雄异株的种)、水剑叶(Stratiotes aloides)、黑藻等以及浮萍科的某些种,它们在北欧完全是营养繁殖,在别处却是正常的有性繁殖。假胎生现象是一种繁殖体发生在花内部而且代替了花的营养繁殖方式,在虎耳草属、龙舌兰属、葱属、蓼属以及禾本科的早熟禾属和羊茅属等属内很有名。但其中有些种在同一花序上兼有有性的和假胎生的花(如拳参和薤白)。

⑵无融合结籽

无融合结籽包括用无性方法产生胚胎和种子的任何类型,其特点是绕过减数分裂和受精,因此最后形成的胚胎的染色体数目和基因型与母株完全一样。大致有以下几种方式:①不定胚生殖。胚胎直接由作为二倍性孢子体母体组织的珠心或珠被产生,完全避开配子体阶段。以柑橘属为最著称;还发生在冬青叶山麻杆、甜味大戟、齿叶金莲木、蒲桃、桃叶野扇花、橙黄仙人掌,以及玉簪属、葱属和绶草属等植物内;②无孢子生殖和双倍孢子生殖。前者是由珠心或内珠被营养细胞经过多次体细胞分裂而直接产生胚囊;后者是胚囊虽由大孢子母细胞产生,但产生过程中或则根本没有减数分裂,或则减数分裂大为变样,以致染色体不进行配对或减数。从形态学观点看,这两种无融合生殖方式仍有孢子体与配子体的世代交替,但因绕过减数分裂而使配子也是二倍性的;③假受精。通过授粉作用与花粉管发生使卵受雄配子的刺激后形成种子,但雄核绝不与卵融合,所以种子后代的基因型与母株相同。

无融合生殖按其在个体发生上的不同程度又可分为专性无融合和兼性无融合两大类。前者是指整个植株完全是无融合生殖的(如大蒜);后者是指同一植株上既有无融合生殖又有有性生殖(如薤白和拳参)。由于兼性无融合的有性过程能产生一系列新的无性系,从而在新、老无性系之间形成一种异常复杂的关系:虽有稳定的性状区别,但这种区别非常微小,以致很难作为分种的依据。再有,因无融合生殖常与种间杂交和多倍化现象密切相关,使变异式样更为复杂,形成被称为"无融合复合种"的,分类学上十分困难的类群,如还阳参属、早熟禾属、委陵菜属、悬钩子属、银胶菊属、蒲公英属和山柳菊属等。

现代的被子植物分类系统并不十分关心什么类群应予承认和应放在什么等级上,所关心的是不同科之间的亲缘关系以及如何在一个系统方案或排列中,反映出科的系统发育或进化的状况和起源。但60年代以来,学者在以下两个问题上存在着很大的分歧:①系统发育能否作为被子植物分类的目标和建立分类系统的原理;②评价分类群之间的亲缘关系是根据性状的相似性程度还是通过综合分析性状的进化趋势。分支系统学和进化分类学的学者主张系统发育是生物分类学研究的目标和建立分类系统的依据,和用系统树来表示系统发育的关系。所谓系统发育的分类系统是指分类群按阶层系统体系的排列,既为了表示多层次分枝的顺序即进化枝,又为了表示分枝的进化性变化的程度和性质以及它们的级度即进化级。鉴于现有被子植物的化石很不充分,因此,反映被子植物系统发育关系的系统图,只能来自对现存类型比较研究的演绎。但以J.S.L.吉尔默与V.H.海吾德为代表的表征分类学学者强调,鉴于企图通过完整的化石证据来重建被子植物系统发育历史的愿望不可能有任何把握实现,因此“被子植物的分类应该表达植物之间的关系,像它们今天存在的那样,而且应该以全面的相似性来评价”,而“推测性的系统发育不应该作为分类的基础”。具体地说,他们主张用最大数量的属性,以全面的相似性和区别性为依据进行通用的分类,以便有可能为更多的目的服务(见数量分类学)。

自达尔文始,已有30多位学者提出了被子植物的(有的是种子植物或维管植物的) 分类系统。但由于被子植物的系统发育中普遍存在的:①镶嵌进化或异级度性;②趋同进化;③生殖阻障的起源和表征的分化之间存在着某种独立性;④由杂交、异源多倍化、遗传物质的非谱系传递(如通过病毒)、以及很不相同的分类群的共生性“融合”所造成的非趋异性网状进化,使这项工作的复杂性大大地增加了。但一般对被子植物的单元发生、单子叶和双子叶植物间的亲缘关系、木兰目和与其近缘目的原始性、具退化单性花的风媒传粉科的次生性质等许多问题,现已基本上取得了一致的认识。

几个现代著名的被子植物分类系统有许多不一致的地方,这不仅有形式方面的问题,也有基本原理方面的问题。例如,在有关分类群的范围方面,有的使用范围较大的高级分类群来更好地表示亲缘关系(如R.F.索恩系统,1983;A.克朗奎斯特系统,1981),有的则使用范围较小、特征较明显的、无疑具有共同祖先的高级分类群(如R.达尔格伦系统,1983;А.Л.塔赫塔江系统,1980、1987)。克朗奎斯特系统着重于形态性状和实际应用方面,检索表一直到科。对比之下,达尔格伦系统更重视化学、超微结构和胚胎学性状,显然不那么容易被野外和标本室分类学家所理解。

本卷科的排列顺序按照 A. 克朗奎斯特(1981)的分类系统,其系统大纲和基本观点是:他将被子植物门(Angiospermae)──木兰门 (Magnoliophyta)分为木兰纲(Magnoliopsida)──双子叶植物纲(Dicotyledo-neae)和百合纲(Liliopsida)──单子叶植物纲(Mono-cotyledoneae)。木兰纲分为 6个亚纲:木兰亚纲(Mag-noliidae)、金缕梅亚纲(Hamamelidae)、石竹亚纲(Ca-ryophyllidae)、五桠果亚纲(Dilleniidae)、蔷薇亚纲(Rosidae)和菊亚纲(Asteridae);将百合纲分为5个亚纲:泽泻亚纲(Arismatidae)、鸭跖草亚纲(Comme-linidae) 、槟榔亚纲 (Arecidae)、姜亚纲(Zingi-beridae)和百合亚纲(Liliidae)。

A.克朗奎斯特的基本观点是:①被子植物起源于一类已经绝灭的种子蕨;②现代所有生活的被子植物各亚纲都不可能是从现存的其他亚纲的植物进化来的;③木兰亚纲是被子植物基础的复合群,也就是通常所称的毛茛复合群,花被十分发育,雄蕊多数、向心发育,具 2核花粉和单沟花粉,雌蕊由单心皮组成, 2层珠被,厚珠心胚珠,除樟科外都具内胚乳,它是被子植物中原始的一个亚纲,木兰目(Magnoliales)是现存的最原始的被子植物;④金缕梅亚纲是一群花减化(无瓣、生在柔荑花序上)的风媒传粉群,在将一些无关的科如杨柳科(Salicaceae)移出之后,这个亚纲主要还是传统的“柔荑花序类”植物;⑤石竹亚纲是由石竹目和与该目有直接亲缘关系的类群组成,这个群趋向于具有特立中央胎座或基底胎座,许多成员都含有甜菜碱,这在其他亚纲中是不存在的,该亚纲仅有几个科是合瓣的;⑥蔷薇亚纲的成员具有多数雄蕊,雄蕊向心发育,比较进步的成员强烈地趋向于具单胚珠的室和由于一轮雄蕊退化而形成蜜腺盘,绝大多数是离瓣的,只有少数成员是合瓣的或无瓣的;⑦五桠果亚纲具有多数雄蕊,雄蕊离心发育,通常每室的胚珠多于一枚,偶尔有由雄蕊起源的蜜腺盘,该亚纲较进化的科中有合瓣的成员;⑧菊亚纲包括了进化较高级的合瓣科,雄蕊数很少多于花冠的裂片数,具薄珠心胚珠和一层珠被;⑨单子叶植物起源于类似现代睡莲目 (Nymphaeales)的双子叶植物,这群植物为水生、花具有离生心皮、具有普通的花被、单孔花粉、片状胎座、失去或一开始就不具形成层和导管系统等,因此认为泽泻亚纲是单子叶植物基础的一个类群;⑩单子叶植物的 5个亚纲开拓了不同的生态龛或一组生态龛:泽泻亚纲主要是水生的,其他亚纲则主要是陆生的;典型的槟榔亚纲植物有大而通常具柄的叶,常为乔木状、花聚生成肉穗花序,除天南星目外,有很发达的导管系统,棕榈类是该亚纲的顶峰;鸭跖草亚纲开拓了花的退化和风媒传粉的途径,一直发展到禾本科和莎草科;姜亚纲的绝大多数成员分布于热带,既有陆生也有附生,以花具蜜腺和上位花(子房下位)、花整齐或不整齐而不同于其他单子叶植物;百合亚纲开拓了高度发展的虫媒传粉途径,具花瓣状的萼片和花瓣、合生心皮,大多数成员是陆生或附生草本,常有鳞茎、块茎或球茎,而兰科是发展的顶峰。克氏系统如表2。

-

松杉纲CONIFEROPSIDA

-

银杏纲GINKGOPSIDA

-

苏铁纲GYCADOPSIDA

- 相关百科

- 相关知识

- 相关专栏

- 被测器件

- 被覆切削工具

- 裁板设备

- 裁沿条机

- 裂叶兔耳草

- 裂果女贞

- 裂瓣球兰

- 裂陷槽

- 裂齿地钱

- 装修合同

- 装修无忧

- 装修污染检测治理

- 装修装饰电工初级技能

- 装卸费

- 装备技师培训教程

- 装备环境工程(第2版)

- 中国工程图学学会成立工程与制造系统集成化分会

- 云计算技术在城市轨道交通运营指挥管理系统中的应用

- 多逆变器太阳能光伏并网发电系统的组群控制方法

- 智能建筑工程报警与电视监控系统前端设备的安装施工

- 招远电视台制作播出系统数字化改造工程的设计与实践

- 全热回收地源热泵空调机组的系统及工程方案设计

- 支持群体设计的工程数据库管理系统的结构及实现

- 云计算对企业信息化系统建设和运营的影响分析和改进

- 智能建筑工程设计中的机电设备集成配置系统总体设计

- 智能电力监控管理系统在某飞机维修公司工程中的应用

- 智能建筑智能化工程名词解释-通信系统设备安装工程

- 智能建筑虚拟仪器监控系统与控制网络的接口技术

- 智能照明系统在高校教学楼建筑节能改造中的应用

- 中国建筑第八工程局长春分公司企业信息报告

- 医用洁净空调系统设计调试中易忽视的问题及设计优化

- 中关村太阳能集中集热、分户储热、分户辅热系统